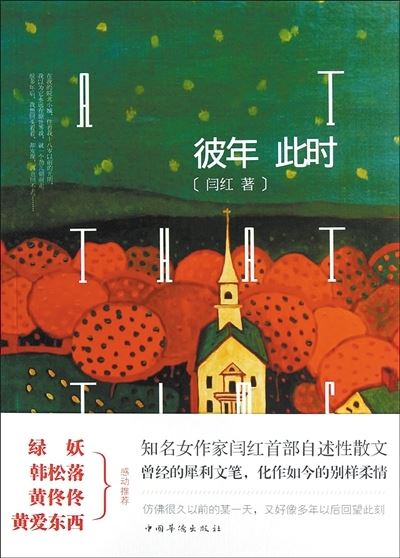

《彼年此时》

作者:闫红 版本:中国华侨出版社2013年6月

《一把盐》

作者:(加拿大)左壮

版本:中国轻工业出版社

2014年1月

这种对生活的极端敏感在书里随处可见。上面这段描述,最让人揪心的是那句“我骨架大,撑得起”,包含了一个孩子近乎屈辱的辛酸。父母的养育恩情里往往套着细到一件衣服,一顿饭的刻骨铭心的伤害。孩子的心最如明镜,即使能够体谅父母的难处,也不易释怀。

□书评人 戴维

即使不认识的人读《彼年此时》,也会留下强烈感受:闫红是一个那么敏感的人,敏感到她的眼睛从来不是静物,永远像照相机在感光。你会觉得有这样好的记忆力,这么深情的观察力,不去写小说是不是太可惜了。转念一想,对太敏感太丰富的人来说,诚实永远是虚构的障碍。他们借了许多别人家的故事,不过是在抒发自己难以吐露的情怀。

之前,闫红写过几本文化散文,已在读者心中留下很深的烙印。她写陈圆圆、董小宛也好,写张爱玲和胡适也好,都是从人情的角度去揣度、去体谅,在流行歌曲的节奏里,有一种“一个都不放过”的老辣与深刻。她是那种一直走到最深处仍停不下来的人,单单用古典形容她,太错位;用玲珑心,则过于小清新。闫红的文字有一种徽派女子率性的泼辣,表面缜密、安静,内心如酒。可以想见,这样一个知人阅世得近乎剔透的人,恰恰在生活中是不自如的。这几乎是好作家的铁律。

具体到这本书,这绝不是普通风景。闫红对童年的回忆,带着一点哭腔,又是冷静、逼仄到极致的写照:

“比如鸭子,我总觉得鸭肉有些腥。那些鸭心、鸭肝、鸭大腿,我实在吃不下去啊,磨磨蹭蹭,等全家人都吃罢离席,我妈洗碗去了,我便迅速地把那些东西放口袋里,转身塞到抽屉的最后一格。”即使普通到饭桌上的食物,也带有强迫症的异色。“迅速”二字,已足够让人领略彼时一个孩子内心的惊惶。

更为纠结的是闫红回忆自己的母亲,感情极其复杂,又赤裸裸地全部坦诚。她说起妈妈怎么打扮她,特地指出“上面说的这些,全是我六岁之前的事”,“六岁之后,我妈对于我的穿着,有种心灰意冷的潦草。要么是从我小姨那里接过来的旧衣服——我骨架大,撑得起;要么就是不知道从哪里弄来的,比如某年的新年,我妈拿了一件绿军褂给我蒙袄,天哪,绿军褂流行是二十年前的事儿,再说那件衣服上还有个补丁。”

这种对生活的极端敏感在书里随处可见。上面这段描述,最让人揪心的是那句“我骨架大,撑得起”,包含了一个孩子近乎屈辱的辛酸。父母的养育恩情里往往套着细到一件衣服,一顿饭的刻骨铭心的伤害。孩子的心最如明镜,即使能够体谅父母的难处,也不易释怀。

“对于我来说,我妈周围的三尺之内都是禁地,偶尔靠近,便有杀气袭来,锋芒在背,分外的局促。”类似挨打、挨骂的经历,几乎人人都有。但在闫红笔下,有着惊心动魄的伦常意味。她清晰地记得有一次妈妈生病了,在房间里呕吐,“我不知道该怎么办,走进房间会不会讨一顿骂?病中的她,余威不倒,连那呕吐声,都带着强大的气场,似乎一秒钟就可以转变为咆哮”。这种对亲生母亲情感上的疏离、不安全感,是几代人的共同记忆。这五六十年,家庭关系多少是失序的。但没几个人敢于解剖这种表面的“祥和”,内心深处的亲情之殇往往被“常回家看看”的主旋律潦草覆盖着。

回到揪心的一刻。少年闫红在房间外踟蹰,实在听不下去了,才走进去,把母亲呕吐的盆倒掉。端着盆出去时,母亲在身后冷笑:“你都不敢进来了,我将来老了还想指望你?”多少年过去了,这一声冷笑恐怕还会回响在闫红心头。“现在想来,我妈那一刻的心应该很冷,以为我是怕侍候她,却不知,弱小如我,不过是心有余悸而已。”此时此地,闫红的笔下已经有了一丝“俱往矣”的原宥。人性有温情的一面,有时候也是粗粝、残忍的,比如我们对最亲近的家人犯下的言语伤害不知凡几,这种伤害也是本质的、心的伤害。在世俗化的家庭关系中,这一切都可以被一笔带过,处理得云淡风轻。但闫红是较真格的人,不愿假装的人,她用显微镜去探照、正视看上去神圣、温馨的人类情感,照出它不堪的另一面。

闫红曾多次提到过“存在感”,这些狰狞、细锐的回忆,就是她对自己“存在感”的交代。她写被她抛弃的童年友谊,写小县城的马路求爱、写在海边小城吐血而死的大伯,写公共浴室里的陌生女子,写老师的“冷暴力”……在70后、80后一脸甜蜜地回忆童年往事的当下,闫红不合时宜地指出,我们其实生活在一个多么愚昧、粗糙的盆景里。多少童真的回忆,都化为对荒漠化人心的一厢情愿的粉饰。

我想引用伟大的心理学家荣格的话,来题记闫红的《彼年此时》——“我的一生在外在性事件方面是无独有偶地贫乏的。对于它们我没有多少话可以说,因为它们会使我觉得空洞和不具体。我只能根据内心发生的事来理解自己。”“我很早就已有这样的顿悟:对于生活的各种问题及复杂性,要是从内心里得不到答案,那么它们最终只具有很小的意义。外在性的事根本无法代替内心体验。”

闫红显然忠于自己的个体记忆,她书写的是明确的“底层人民的口味”,一个生于上世纪70年代的人对生活的忠实回忆。谁又能说这不是一部对过往有所铭记,对当下有所启迪的个人史呢?这样的“草根”姿态的独立书写,是知识界所欠缺的。闫红有一种让人钦佩,无所顾忌的胆魄——无论我们怎样枯萎过,但“我知道我配得上我自己,我就是我那真正的自我”(荣格)。

以自然之手缔造美味

□书评人 谷立立

在食品安全问频发的今天,吃什么,如何吃,成了缠绕在吃货心头的又一难题。于是,一些吃货更愿意回归传统,以原生态取代加工食品,以获得味觉与健康的双重享受。

《一把盐》的作者左壮就是其中之一。他不是美食家。移民加拿大之前,他是一位媒体记者,曾经多次深入内地采访,见识到中华美食的博大精深。左壮发现,在远离都市喧嚣之地,人们保有了传统的慢生活,同时也保留着世世代代传承下来的美食传统。“一把盐”来源于俗话“好厨师一把盐”。《一把盐》不是美食宝典,作者没有为我们绘制一幅美食地图。他借此传递一种简约的生活方式:“不唯善唯美,但唯真,吞下腹中熨帖且踏实”。在他看来,上等的烹饪本来就无需复杂的调味,真正的好厨师不是一味追求惊世骇俗的味道和样式,而是突出食物的原味,以“自然之手”缔造出极致的人间美味。

每一个吃货心里都有一道无法替代的经典美味,若干年后,回味起来仍是“余音绕梁,三日不绝”。这种美食不是人间难得几回见的珍馐佳肴,一碗普普通通的杂粮饭也常常让人念念不忘。左壮的美食哲学来自遥远的童年时代。从小在山里长大的他对自然有着一种极为亲近的感情。小时候妈妈亲手做的饭菜,没有多余的作料,不必葱姜蒜胡椒大料来抢风头,一碗白饭、几棵青菜,在饱腹之余也成了一种家的味道。

时至今日,左壮还记得小时候夏天地里的乌米(害过黑穗病的玉米),通体皆黑,看起来吓人,入口却有说不出的鲜美,“微苦带着丝丝甘甜”。严寒的冬季窝在炕上吃一个表皮冻得发黑的秋梨,一口下去,甘甜之余另有一种“果实被烧焦后的淡淡苦涩味道”。长大之后,左壮走南闯北、游历四方,见得多了,慢慢也就炼出一个包容五湖四海的国际胃。但他反倒越发想念天然纯粹的食物与极具乡野的味道。他从百花蜜里尝到“宛如远处云雾中飘来缥缈歌声般的清香”;高原的牦牛肉“只加一点点清盐”,却令人回味无穷。野菜之味不在于人工,胜在“清水出芙蓉”一样的天然,无需多余雕饰,“带着浓浓山野清香,如一缕春风掠过你的味蕾”。

左壮认为,美食也是一门艺术,需要慢慢去经营。现代烹饪讲究的是“加法”,以浓油大酱辣椒味精调出香辣咸鲜等各种口味,与其说吃的是美食,不如说吃的是调料。真正的美味从来不是靠繁复的加工工艺批量制造而来。美食贵在天然。食材本身已经足够鲜美,又何必硬生生弄来成堆的作料助阵。这种“不解风情”的做法无异于画蛇添足,非但没有给食物增色,反而减弱了原来味道,令人食之无味、弃之可惜。相反,左壮奉行的是“减法”。在他看来,粗自有粗的道理,野也有野的乐趣。“精”不代表精致,“粗”也不代表粗制滥造。几颗盐、几滴油,其味也甘美,何乐而不为?于是,乱炖、稗米水饭、高粱米水饭、野菜拼盘,怎么“土”怎么来,怎么“粗”怎么吃。小野葱、枸杞头、小土豆、红薯叶、玉米秆,看似“歪瓜裂枣”,却别有一番天然的韵味。

一花一世界,一沙一天堂。食物虽小,内涵却颇深。《一把盐》看似与众不同,其实是对传统的坚持。左壮执着于朴实的食物,也在追寻以往那些精致的生活品质。

(原标题:一部忠于个体记忆的“个人史”)