与世路里的这种社会变迁相比,作为早生的观念,《春秋》讥世卿,已表达了儒学以“尚贤”为义所固然和理之应有的政治理想。

一千三百年间,“以试为选”在层层累进之中不断地以制度的周密化和标准的客观化为功夫,着意于排除与主试方和被试方相关联的种种主观影响与人为可能,并用力铲平种种因身份、地位、贫富、地域的差别而造成的单面优势。

古代绘画中展示的唐宋时期的科举考试

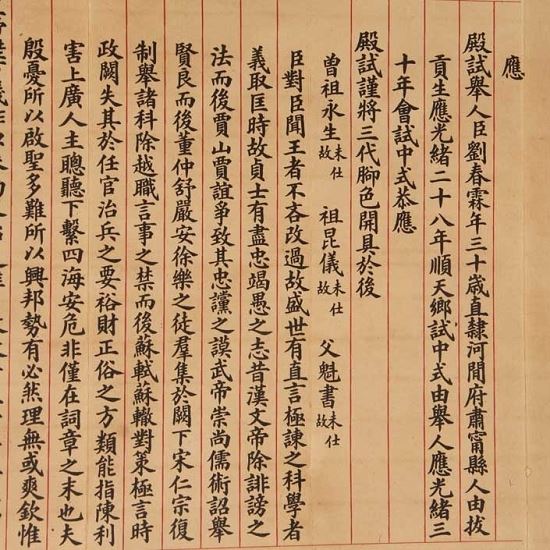

清朝末代状元刘春霖的殿试考卷

朱熹陆九渊论学的鹅湖书院

自封建变为郡县,则帝王治理天下不得不选官。

与世路里的这种社会变迁相比,作为早生的观念,《春秋》讥世卿,已表达了儒学以“尚贤”为义所固然和理之应有的政治理想。孔子说“选贤与能”,孟子说“贤者在位,能者在职”,要义都在于放开贤路和“立贤无方”。因此,由世卿变为选官,引此以为理路,便是由世及变为尚贤。汉代始行察举取士,而多以“贤良方正”为名目,正可以看到理想政治对于实际政治的影响和规范。顾炎武说其时的“乡举里选,必先考其生平,一玷清议,终身不齿”,则察举之能够成为一种制度而用来选贤选官,皆本乎以名荐人而又循名责实。以名荐人,说明了名常常走得比实更远;循名责实,又说明了名实之间会有不能贴合和不相对称。两者都反照了名实的异同,从而两者都反照了存在于察举制度里的无法密封的空隙。因此,当“荐举征辟,必采名誉,故凡可以得名者,必全力赴之”,遂至“好为苛难,遂成风俗”之日,常常是“刻情修容,依倚道艺,以就其声价”演为积久而成的时趋。虽说“好为苛难”和“刻情修容”都属名实不能相印,但前一面犹能砥砺风节,后一面则淆乱真假,并因淆乱真假而淆乱了旨在举贤的选法。之后是世风与选法交相变迁之下的名实相悖和循名不能责实。迨魏晋之后,“荐举征辟”与“九品官人法”相嬗递,以名荐人已骎骎乎日趋而日归于以族选人,随之是“好为苛难”和“刻情修容”皆穷于“上品无寒门,下品无世(势)族”的两头截然界分之中。世家多上品,其初始的渊源应当来自于世家更重子弟的养和教,因此世家子弟大半更加可观。但当选官与家族的依连一路固化而深度板结,致“州郡大吏,但取门资”成为一种长期性和普遍性之后,儒学以“立贤无方”为贤人政治题中应有之义的道理,便在南朝与北朝的选官过程里都由奄奄一息而荡然无存了。与之相因果的,则是始于“乡举里选”的察举制度自身在两头界分的固化板结里内外俱困而四面支绌。而后隋代继起,“罢九品中正,选举不本乡曲”,并因此而使行之已经数百年的察举制度不得不变。

“尚贤”与公平之间

隋代罢九品官人法,同时废置州郡长官辟除僚佐的旧制,“自是海内一命以上之官”咸归“吏部所掌”。而久分之后此日天下重归一统,又决定了随土宇的廓大而不能不大幅度增多守土和治理的地方官。因此,比之南北分据时代的小朝廷,则一统之后的大朝廷显然愈多选官的急亟。一则记载说:自隋“罢外选,招天下之人,聚于京师;春往秋还,鸟聚云合”;另一则记载说:“隋炀帝始置进士之科”,以“试等”取士。前一面写照了一种前所未有的场面,后一面记述了一种前所未有的科目,而两者之要端皆在考试。若就先后论始末,则察举之日已曾兼用过“试等”,但数百年之间其法一变再变,遂成前之考试不同于后之考试。后人概论其间的变迁之迹曰:

其先以考绩补救于既用之后,其次寓试于选,又其次乃以试为选。隋之开科取士,特试之演进,而亦选之变更。

与前代用察举选人而济之以考试相比,隋代已是“以试为选”。两者的不同在于,察举选士的实质是以人选人,“以试为选”的实质是以文选人。而“试之演进”的过程带来选士之法的变化,正是这样造成的。之后是“唐承隋法,不改其理”,正在变化的选士之法遂因之而能够在延续中得以沉积凝固而制度化。但以唐代的选法比察举制度,则唐人在“承隋法”之外,又再进一程,许士人可不由荐举,直接“怀谍自列于州县”以应试选官,由此别开生面,遂显示了与前代更大的不同与变化。由于这种不同和变化,作为被选一方的个体士人便由原本的不能自主而获得了一种自主和自立。而后,“以试为选”变以人选人为以文选人,则考试不能不一切以程文为去留;“怀谍自列”赋予被选一方以自主性,则个体士人可以越过地方政府而直接与国家权力发生关系。两者都为选官过程提供了前所未有的广泛性、普遍性和公平性,同时是两者都在察举制度行之已久的成法和范围之外别立了一种新的章法。这个过程因丕变而成蝉蜕,在察举制度已经走到止境之日,促成了科举制度的起而代之,并因此而使一种选官制度在直接和间接地影响了中国众多人口的同时,又深度地改变了中国社会。

此后的一千三百年里,影响和改变了中国人和中国社会的科举制度一面久被论说而且常常受到訾议,其间还曾有过不止一个帝王下诏“罢科目”以期改弦更张;一面又与万千士人外相呼应,内相依存,并以其绵延不绝显示了长久的生命力,使“罢科目”的帝王一个一个碰壁,之后,一个一个缩手敛心,转过头来回到“科目”的老路上来。两面之间的这种互歧而共存,说明了与之相连的种种复杂性,并以其各自对应的合理性和不合理性,写照了科举制度内含的深刻矛盾。

唐太宗说:“能安天下者,惟在用得贤才。”是以选官任官,须以“德行学识为本”。然则科举与察举虽然此起彼伏于前后代谢之中,而就选官以“尚贤”为宗旨来说,则两者依然承前接后地一脉相延。但时至宋代,自太祖一朝开始便已为科场积弊所牵,在“尚贤”之外,又不能不直面公道和不得不注视公道,以应对“向者登科名级,多为势家所取,致塞孤寒之路”的世间之大不平。“尚贤”以“立贤无方”为始端,因此“尚贤”自当以公平为心中的尺度和立脚的事实。然而科举行之三百七十余年以后,“势家”与“孤寒”之间的这种太过悬绝又说明,作为一个观念的“尚贤”,本身并不足以生成事实上的公平。而后是自太祖一朝开始,行之三百七十余年的科举一变而被置入“势家”与“孤寒”的对比之间,为朝廷的自觉意识所引导而一路移其重心于防弊一头。其间次第产生并前后连缀的殿试、锁院、弥封、誊录都是在用隔绝的办法剔除举子士人的个体印记,从而剔除举子士人在文字之外单面据有的优越和便利,以期“势家”与“孤寒”一旦进入考试的过程,便不能不共处于一种营造出来的平等之中。当日欧阳修曾通论宋代的科举取士曰:

不问东西南北之人,尽聚诸路贡士,混合为一,而惟材是择。各糊名眷录而考之,使主司莫知为何方之人,谁氏之子,不得有所憎爱薄厚于其间。故议者谓国家科场之制,虽未复古法,而便于今世,其无情如造化,至公如权衡,祖宗以来不可易之制也。

上一页12345下一页