柳宗元的唯物主义和无神论思想远远超过了他的前代,没见有谁敢如此非贤诬圣、批评儒典;柳宗元不信鬼神、妖怪、算命、说梦等迷信,一生与天命论相对,藐视封建等级制度,这在中国思想史上也是少见的。

柳宗元雕塑

柳宗元雕塑作者:郭新庆

翻开中国历史,社会转型期的春秋战国时代,诸侯纷争,百家争鸣,出了一大批思想家;而同是乱世的中唐,成千上万的“浪漫”诗人,伴着闹哄哄的佛道,“泛滥”出的却是各色迷信和天命邪说。整个唐代思想空寂,唯独出了柳宗元这样一个值得称道的思想家。柳宗元的唯物主义和无神论思想远远超过了他的前代,没见有谁敢如此非贤诬圣、批评儒典;柳宗元不信鬼神、妖怪、算命、说梦等迷信,一生与天命论相对,藐视封建等级制度,这在中国思想史上也是少见的。

柳宗元《天说》及与韩愈的论战

写于永州后期的《天说》是柳宗元哲学思想的奠基作,是他思想臻于成熟的标志。《天说》不是天在说什么,或者说天在告诉人们什么,而在这里是反其意而用之,是柳宗元在论说天。天道尊远,人不可及。不论是儒释道,还是圣人贤达,都怀着敬畏神秘的心情对待天。他们信奉天命,怕忌讳不敢说天。统治者借天命吓唬老百姓。柳宗元《断刑论》说:从古到今,“所以言天者”,都是为了愚弄那些呆傻的人。柳宗元这是在刨统治者的命根子。在君权社会,没人敢这样做。

《天说》是一篇数百字的短文,上下两部分。占三分之二文字的上篇是引述韩愈关于天的说法,而柳宗元下篇的辩说只有不足二百字。韩愈的这些话,据说是在贬为阳山令时向柳宗元私下说的牢骚话。可多年后又旧话重提,显然与韩愈讽刺永贞革新相关,为此引发刘禹锡连写三论来回应这件事。

韩愈说天能“赏功罚祸”,是有意志的人格神。柳宗元说这是荒谬的。柳宗元用朴素的唯物主义观点解说了“天人之际”的思想,即阐明了他对天和人关系的看法。柳宗元认为,天没有意志,天地、元气、阴阳,与人能看到的瓜果﹑疮疖、草木一样都是物质的,它们的变化都是自然现象,哪来的“赏功罚祸”。“功”“祸”是人世间自己的事,与天地没有关系。柳宗元说:“功者自功,祸者自祸”,这是人类自身的行为,由不得天,也怨不得地。

说天是一个古老的话题,天人之际的争辩贯穿了中国哲学史,其交点是“天道”和“人道”、“自然”和“人为”的关系。孔子畏天命,由于不明白老天无言却主宰万物,对“天”怀有一种恐惧敬畏的心理。老子主张效法“天”(自然)。庄子用一个形象的比喻形容“自然”和“人为”,他认为,人给马套索具,给牛穿鼻绳,这都是对自然的损害。而主张把“天道”和“人道”、“自然”和“人为”合一的,是子思和孟子。

后来西汉的董仲舒也强调“天人之体,合而为一”。可他把这一问题神秘化,提出“天人感应”说,味道就变了。董仲舒认为“天亦有喜怒之气,哀乐之心”,天和人相类相通,天能干预人事,人的行为也能感应上天。他主张用某些宗教仪式,感动上天,促使它改变原来的安排。韩愈的天能“赏功罚祸”的思想显然是与董仲舒一脉相承的。

与此相反,在柳宗元之前提出“天人之分”说的是战国末期的荀子。荀子在《天论》里说;“天行有常,不为尧存,不为桀亡”,认为天行的运动有自己的规律,不会因人而存亡,与人间的贫病灾祸也没有必然的联系,那是人自己造成的。他主张了“制天命而用之”。柳宗元继承了荀子等人的思想,对往古以来的天人纷争做了总结性的论说。

韩愈元和八年(公元813年)六月,由国子监博士改为史馆修撰,其间因修史书的事和柳宗元有过争论。柳宗元曾专门写《与韩愈论史官书》批驳他“为史者,不有人祸,则有天刑”的说法,斥责韩愈借鬼神、天命说事。我们就史料解析,韩愈畏惧史事与他写《顺宗实录》有关,迫于宦官威势,韩愈曲笔就史,几移其稿。韩愈猜疑自己受贬阳山令与刘禹锡和柳宗元有关,这时趁机用天命比喻柳宗元遭贬的事,为此引起柳宗元极大的不快。柳宗元与韩愈有关“天人之际”和史事的论战,是唐代思想史上的大事件,两者的关联是很明显的,其背后的政治原因也是显见的,柳宗元是在用自己的唯物论思想顽强地捍卫其政治主张。永贞革新虽然失败了,但“守中道,不忘其直”,却是至死不悔的。

刘禹锡

刘禹锡刘禹锡《天论》对柳宗元《天论》的精彩阐释

刘禹锡《天论》中有一段文字直接道出了柳宗元作《天说》和与韩愈论史书背后的真正起因。刘禹锡说韩愈所谓天能“赏功而罚祸”,是黑白颠倒,是非易位,是赏在奸佞,罚在忠直,其道义和刑赏“实已丧而名徒存”,哪有何天理可言。这显然是在指责韩愈诬蔑永贞革新。

《天论》虽说是《天说》的解说篇,但它对天人之际的论说更详尽精彩,其中“天人交相胜”的思想在中国哲学史上占有重要的地位。所谓“天人交相胜”,是说“天”和“人”各有其特定的“功能”。天,是有形物体最大的;人,是动物中最杰出的。生长万物是天的功能,而治理万物是人的功能。天人是相分的,“天之能,人固不能也,人之能,天亦有所不能也。”“天之道在生植,其用在强弱;人之道在法制,其用在是非。”并说:“人能胜天者,法也。”这里的“法”是指人类掌握自然规律来改造世界,刘禹锡这一说法得到了柳宗元的认同。刘禹锡“天人交相胜”,说天不是有意识地要胜人,是自然行为;而人是有意识地要胜天。春夏种植,秋冬收藏,就是人利用自然规律的主动行为。

刘禹锡《天论》里有不少论说精彩的片段,让人读了快意不已。论“空”﹑“无”,他说:“空者,形之希微者也。”何为“希微”,有注说:“无声曰希,无形曰微。”这是说“空”是一种物质形态。房屋中和器皿中的空间,是依赖“物”(房屋和器皿)而存在的。人眼夜里看不到的东西,动物可以看到。世界没有无形无象的东西,所谓“无形”,是说“无常形”。刘禹锡说,时间,有开始、中间、结束之分;日期,有今天、昨天、明天之称;就是人生,也有幼年、壮年、老年的不同时期。即使是咳嗽一声,弹一下指头这样短暂的一瞬,也具备这样的过程。刘禹锡说,人的生命只有今生,何必去求那身体以外的无谓的三生呢?这些论说,对佛教宣扬的“空”“无”和三生轮回的说教是一种多么尖锐的否定和批判啊﹗

柳宗元《天说》如何对答屈原《天问》

柳宗元《天说》还有一篇姊妹篇《天对》,这是对屈原《天问》的对答。屈原《天问》的题意与《天说》一样,不是天向人发问,而是屈原向天发问。《天问》是说天的问题。天统万物,无所不包,一切天文、地理、人事的纷然杂陈,变化莫测的现象,都可以统攝于天象天道之中。鲁迅在《摩罗诗力说》评价屈原的《天问》说:“怀疑自遂古之初,直至百物之琐末,为前人所不敢言。” 《天问》气势之豪放,涉猎之广远,前无古人。屈原《天问》的写作时间现在找不到史料的佐证,但从它涉猎的宏大悠远的内容看,显然不是一时一事所激就能挥就的,应是屈原一生思想积累的喷发,也应是反映了战国时期楚人的思想认识。屈原常年被放逐荒野,游历沅水、湘水间,在楚国首都郢城被秦兵攻破后,感到政治理想彻底破灭了,抚今追昔,寻古觅远,他奔走呼号,问天,问地,问苍生,他用生命凝集成这一宏篇巨制。屈原在《天问》里对人间奇迹﹑自然万物﹑古史今事﹑传统观念,都提出了怀疑和质问,体现出朴素的唯物主义思想。

《天问》有一百七十多问,大多来自古代神话传说,不少已经失传,后人很难理解。柳宗元不愧为“大儒”,他以非凡的气魄和过人的学识,把屈原的《天问》归结为一百二十二条,用四言排比的句式,逐一作答。柳宗元的《天对》堪称“奇作”、“奇文”。限于时间,我们仅举其中一对,就会领略它的光彩。古代传说黑水边有长寿不死的仙人。屈原问寿命有多大。柳宗元说:传说的仙人虚无缥缈,这样的长寿有谁羡慕。人的生命有长有短,但终归都要死,为何编造这些没有边际东西,说什么仙人不死!柳宗元向来不信鬼神,对迷信妄说更是不屑(xiê)一顾。《天对》是“柳宗宗元哲学著作中,规模最为宏伟的名著”。几千年来,柳宗元是唯一能对答屈原《天问》的人。

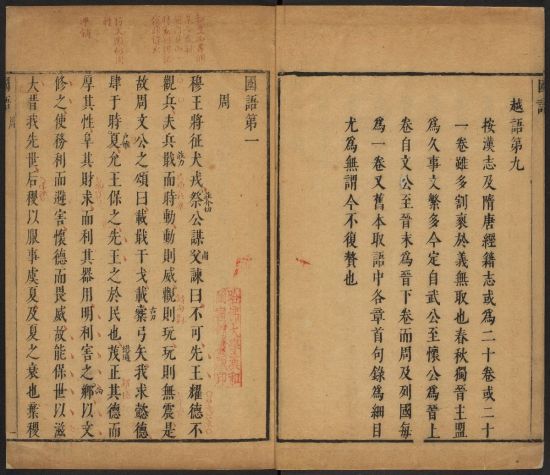

《国语》

《国语》《非国语》如何批判《国语》中的荒诞迷信

商、周时,人信天命,好迷信,遇事喜卜,以此来推断福祸、吉凶。我国最早的甲骨文就是用于记录占卜的。左丘明的《国语》记述了许多这样的事情,其中充斥大量的天命迷信等荒诞不经的东西。《国语》是儒家经典,它在文学上有很高的价值,历代受尊奉和顶礼膜拜。柳宗元在永州冒天下之大不韪,公然作《非国语》批驳它。这是为什么?柳宗元在书前小序里说:《国语》为文精深杰异,历来受读书人喜欢。可里面竟是些荒诞不经的东西。《国语》文辞华丽内容杂乱,喜好诡异之说,背理错乱不通,伴着离奇古怪和荒诞无稽的事情,以光彩明亮的样子引诱后生。柳宗元说这是文采华美外表罩着的陷阱啊!要是不揭露它的真相,被华丽文采迷失跌倒的人会更多,这样人们就不会守中庸而信奉尧舜之道。

而当时唐朝的社会现状是什么样哪?柳宗元在《与吕道州温论〈非国语〉书》说:近世谈论治道的多了,可遵循大中之道的却没有。口头上说是儒家之术,实际上拐弯抹角,漫无边际,不知说些什么。联系世事,则又苛刻死板,僵化不灵变,根本不入大中之道。更有甚者“好怪而妄言,推天引神,以为灵奇”。竟是些胡说八道,用天命鬼神装神奇,恍恍惚惚让人如坠幻境不知所以。柳宗元痛苦地发问:知我者谁也!他慨叹看不到与他志同道和的后来者。

《非国语》是《天说》的笺释篇,柳宗元把反对“天命论”和“天人感应”的思想引申于对《国语》“诬淫”之说的批判,全书有六十七篇短文。《三川震》批驳地震是国家灭亡征兆的邪说。柳宗元说,山川河流,是天地间的自然物。游移天地间的阴阳元气,“自动自休,自峙自流”(zhì屹立,积聚)怎么会为人打算考虑?“自斗自竭,自崩自缺”,怎么会为人做安排?这就象老妇用锅煮饭时汤水沸腾溢出,老农用井水浇地水流奔腾激荡一样,都是自然物自身的事。天地无边无际,阴阳无穷,弥漫交错,“或会或离,或吸或吹”,象车轮象机械,谁能知道它?国家灭亡是人事所为,把它归罪于山川地震有什么道理。

柳宗元批判《国语》谈神说鬼、荒诞迷信时说:“力足者取乎人,力不足者取乎神。”进而说:无道者乞求鬼神,力量虚弱的人信奉神灵。柳宗元在《卜》里批驳占卜之事。柳宗元说:“卜者,世之余伎也,道之所无用也。”而对这些无助于治世之道和没用的多余技艺,圣人用它,“盖以驱陋民也”,这显然是说统治者在用骗民的卜术来愚民。

柳宗元说梦更精彩。他对怪梦解释说:这是“好事者为之”。他认为,凡是人受到了过度的刺激,就会“魄动而气荡,视听离散,于是寐而有怪梦”,哪来得什么神奇鬼怪?这样解说恶梦,今天看来也是很有道理的。柳宗元批判统治者乱政害民更加大胆。他在《不藉》里指斥藉田饰礼的骗民作法,他认为,如其这样装模作样的“劝农事”,“未若时使而不夺其力,节用而不殚其财”,“取之也均以薄”来得实际。你装模作样的为民求福,还不如行我说的惠民的大德。这简直是对封建礼教扇耳光。在浑浑噩噩的君权社会,如此放言不羁没有第二人。其实,柳宗元是以极大的勇气冒风险写《非国语》的。他在给吕温和吴武陵的信里说:自己受“黜辱”,就象泥土里的蚯蚓和蚂蝗一样,发出来的声音,谁会去听?可他坚守“世之知言者”的评价准则,而不理睬那些没有见识人的指责。他认为自己的书有教后生,“宜垂于后”,如果因此而受到罪罚,就是千秋百代,他也不会感到遗憾和惭愧。

柳宗元说《周易》

说到《非国语》,人们自然就会想到《易经》。现今评说古贤书,很少有人说及《易经》卜卦;《柳记》注家号五百人,从未见到对《易经》略有阐发的。大家知道,《易经》是没有文字的时代,远古人留下的东西。古人用长短草棍摆出不同的形状,用来表达对周围事物和社会现象的认识和看法。当时人所思﹑所想,及其真实的内涵,今人已无法考证和认知了。而我们现在看到的《易经》里用文字注释的东西,都是后人不断附会上去的。

《与刘禹锡论周易九六书》,是柳宗元唯一一篇说《周易》的文章。此事起于董生与刘禹锡论说《易经》的事。董生名挺,他以荆部从事退居朗州,与贬官来此地的刘禹锡相遇。当时,唐人解读《易经》,韩康伯的《注》和孔颖达的《正义》颇有影响。董生道听途说,把孔颖达的疏说附会到一行和尚身上,以为新奇,去蒙刘禹锡。而刘禹锡轻信董生之说,用史事卜卦演《周易》。柳宗元不避朋友之讳,直言对此进行批评,说这是很愚蠢的事。柳宗元笑董生浮浅不学,随口乱说,把旧说当“新奇”。指出用《易经》解悟天地人生﹑卜算测数太浑然难明了;而把《易经》用于占卦卜筮,那是旁门邪道。《刘禹锡集》有一篇《绝编生墓表》,记一个叫顾彖(tuàn)的人,此人终生以卜卦为生。十五岁跟人习《易经》学占卜,六十三年没有一天离过吟唱卦辞,演算卜筮。他临死时对人说:占卦卜筮的伪讬之辞都是用来迷惑众人以骗取衣食之用的。术士诞妄无赖,信者愚昧受欺。可就是这样一个精于卜术的人,最后也没能因善卜而逃过饥寒困顿而死的命运。刘禹锡作此文,是否用来破解前此的迷惑,已不得而知了。